Previous slide

Next slide

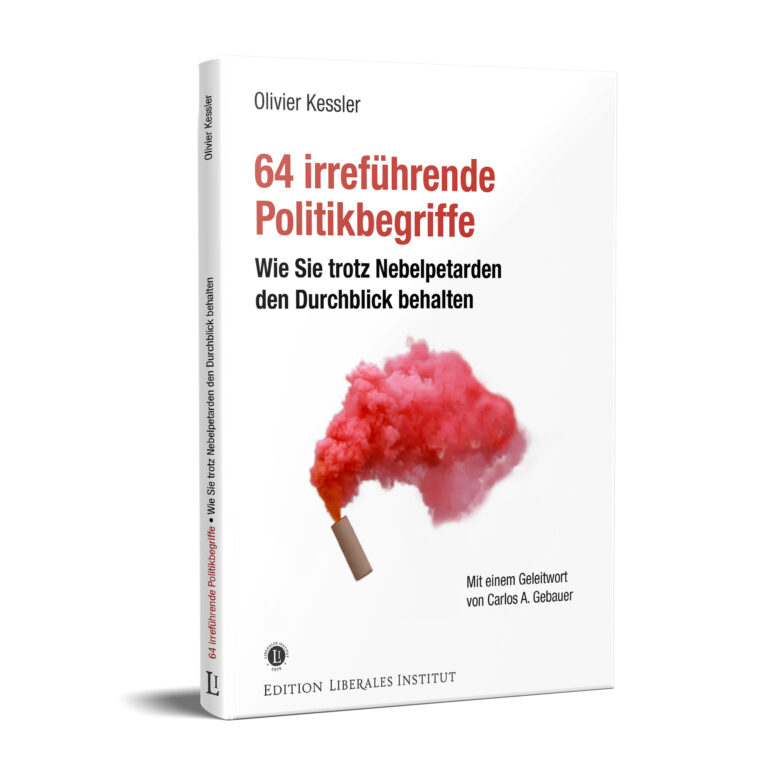

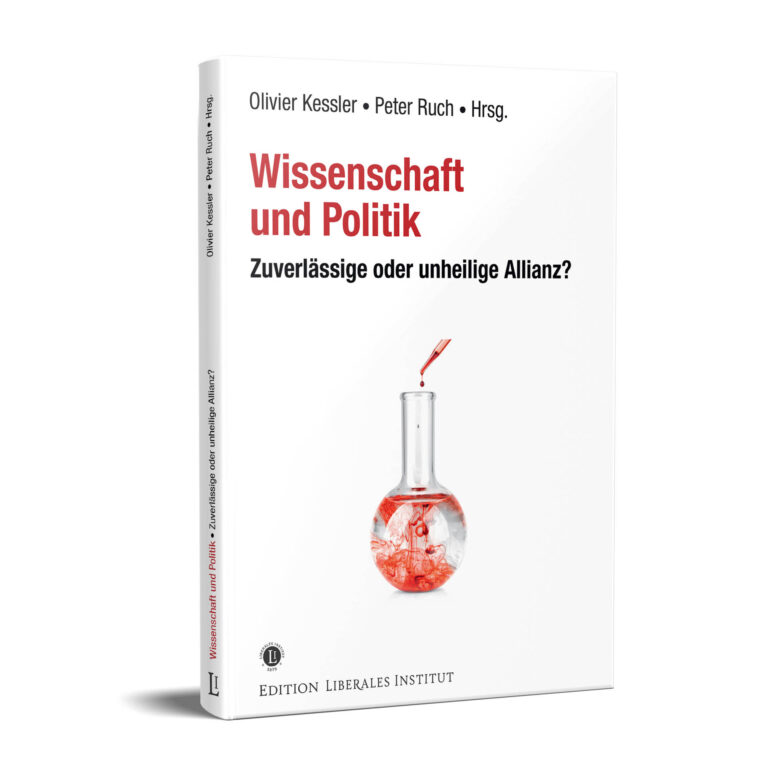

Denkanstösse

News

Liberty Summer School

Jedes Jahr erhalten 25 Nachwuchstalente während vier Tagen eine spannende Einführung in die Grundlagen von Frieden, Freiheit und Wohlstand.