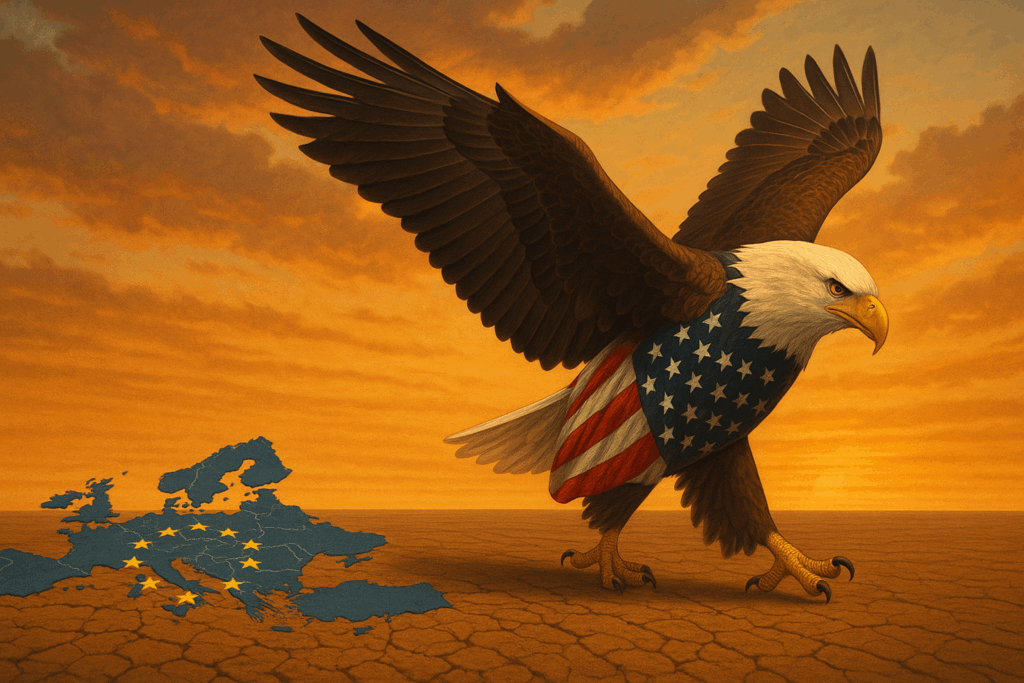

Der Umgang der Vereinigten Staaten mit ihrer globalen Rolle unter der Präsidentschaft von Donald Trump hat nicht nur in Europa, sondern weltweit für Unverständnis und teils heftige Reaktionen gesorgt. Vieles wirkt erratisch, unberechenbar und widersprüchlich. Doch genau hier setzen unsere Überlegungen an: Wir sehen in dieser als irrational empfundenen Politik eine bewusste Neuausrichtung – einen strategischen Rückzug aus der Rolle des Hegemons, der ökonomisch und geopolitisch nicht mehr tragbar ist.

Die Vereinigten Staaten haben über Jahrzehnte hinweg die Rolle des weltweiten Ordnungsgebers übernommen. Militärisch, wirtschaftlich und diplomatisch spannten sie ein Netz, das weite Teile der globalen Stabilität sicherte. Doch diese Hegemonie fordert ihren Preis: Die Kosten für militärische Präsenz, Entwicklungshilfe und die Aufrechterhaltung eines überdimensionierten Sicherheitsapparats lasten schwer auf der amerikanischen Volkswirtschaft. Im Jahr 2023 lagen die reinen Militärausgaben der USA bei rund 916 Milliarden US-Dollar, während zusätzliche Kosten für Entwicklungszusammenarbeit, Geheimdienste und internationale Organisationen das Budget weit über 1’000 Milliarden Dollar steigen liessen. Diese gewaltigen Ausgaben drängen zunehmend an die Grenzen des Möglichen.

Gleichzeitig zeigt sich der industrielle Niedergang der USA im verödeten «Rust Belt». Die einst blühenden Produktionsstandorte sind zu Symbolen eines verlorenen Wohlstands geworden. Ganze Landstriche von New Jersey über Pennsylvania bis Virginia stehen leer, Fabriken verfallen, und die soziale Misere greift um sich. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Resultat jahrzehntelanger Handelsdefizite und einer Verlagerung der Produktion nach China. Während China seine Rolle als Produktionszentrum der Welt stetig ausbaute, verloren die USA ihre industrielle Basis.

Scheinbar traf die Administration Trump planlos Entscheidungen, die international für Empörung sorgten. Ob es die Aufkündigung internationaler Verträge, die Einführung drastischer Importzölle oder die radikale Neuausrichtung der Handelspolitik war – viele dieser Schritte wurden als irrational und selbstzerstörerisch empfunden. Wir argumentieren jedoch, dass sich hinter diesen Schritten eine gezielte Strategie verbirgt: Die USA bereiten sich auf ein geordnetes Abtreten als Hegemon vor.

Bereits im ersten Amtsjahr zeigte sich diese neue Haltung. Dekrete wurden im Rekordtempo verabschiedet, internationale Verpflichtungen infrage gestellt und langjährige Verbündete brüskiert. Der Austritt aus der WHO, die Auflösung der USAID und der Rückzug aus multilateralen Handelsabkommen waren dabei nicht Ausdruck von Chaos, sondern kalkulierte Schritte zur Reduzierung der globalen Verpflichtungen.

Wir sehen drei mögliche Szenarien für die zukünftige globale Ordnung:

Die eigentliche These unseres Papiers ist, dass die USA nicht nur aus der Hegemonie austreten wollen, sondern sich strategisch als «normale» Grossmacht neu positionieren. Dieser Schritt ist verbunden mit der bewussten Zerschlagung der bisherigen Allianzen und der Rückbesinnung auf nationale Interessen. Die Politik der USA unter Trump ist somit kein Zeichen des Scheiterns, sondern ein kalkulierter Rückzug zur Reduzierung von Kosten und Verpflichtungen.

Für Europa stellt sich die drängende Frage, ob es weiterhin als getriebener Akteur der amerikanischen Aussenpolitik agieren möchte oder eigene, strategische Interessen definiert. Die bisherigen Reaktionen – moralische Empörung über Trumps Politik bei gleichzeitiger Abhängigkeit von amerikanischer Sicherheit und Technologie – deuten auf ein Dilemma hin. Europa wird sich entscheiden müssen: Eigenständigkeit mit allen Konsequenzen oder die Fortsetzung der bisherigen Ordnung – nur diesmal ohne amerikanischen Rückhalt.

Der Rückzug der USA aus ihrer Rolle als globaler Hegemon zwingt Europa, sich neu zu orientieren. Die NATO, lange Zeit das Rückgrat der europäischen Sicherheit, wird durch die amerikanische Neuausrichtung infrage gestellt. Mehrere europäische Staaten haben bereits begonnen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen – ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für die eigene sicherheitspolitische Verantwortung wächst. Doch es bleibt die Frage, ob Europa bereit und fähig ist, diese neue Rolle tatsächlich auszufüllen.

Ökonomisch steht Europa vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend bipolaren Handelssystem zwischen den USA und China zu positionieren. Die Zollpolitik der Trump-Administration hat bereits gezeigt, dass europäische Exporte nicht mehr selbstverständlich von den Vorteilen des Freihandels profitieren. Ohne die Schutzmacht USA muss Europa eigene Handelsstrukturen schaffen – sei es durch eine Vertiefung der EU-internen Wirtschaftsbeziehungen oder durch neue Allianzen mit asiatischen und afrikanischen Staaten.

Auch im Bereich der Energiepolitik stellt sich die Frage nach mehr Autonomie. Die Abhängigkeit von amerikanischen Importen, insbesondere von Flüssiggas, hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Ein eigenständiges europäisches Energieprogramm, das auf erneuerbare Energien und strategische Partnerschaften setzt, könnte hier neue Spielräume schaffen.

Letztlich geht es für Europa darum, die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken und sich von der Rolle des Juniorpartners zu emanzipieren. Eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung, gemeinsame Handelsstrategien und eine eigenständigere Energiepolitik könnten den Kontinent zu einem echten geopolitischen Akteur machen – vorausgesetzt, der politische Wille ist vorhanden.

Die Schweiz steht als Kleinstaat vor der Herausforderung, sich in einem zunehmend bipolaren globalen System neu zu positionieren. Die USA ziehen sich aus ihrer Rolle als globaler Hegemon zurück, Europa steht vor einer strategischen Neuausrichtung, und China expandiert kontinuierlich seine wirtschaftliche und geopolitische Macht. Für die Schweiz eröffnen sich dadurch zwei zentrale Szenarien: die engere Anbindung an einen der Machtblöcke oder die Bewahrung einer eigenständigen, neutralen Position.

Ein «Unterschlüpfen» unter einen der Machtblöcke würde bedeuten, dass die Schweiz ihre Neutralität ein Stück weit aufgeben müsste, um in einem wirtschaftlich und sicherheitspolitisch instabileren Umfeld Schutz zu finden. Das würde aber die Grundfesten der eidgenössischen Neutralitätspolitik erschüttern. Alternativ könnte die Schweiz ihre historische Neutralität stärken und auf mehrere internationale Partner setzen. Dies würde allerdings eine hochwertige, eigenständige Aussen-, Handels- und Sicherheitspolitik verlangen – ein Bereich, in dem laut unserer Analyse noch erhebliches Potenzial besteht.

Die Schweiz könnte hier als Modell des «dritten Weges» fungieren: nicht als Teil eines Machtblocks, sondern als unabhängiger Akteur, der mit allen Seiten diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen pflegt, ohne sich in Konfliktlagen hineinziehen zu lassen. Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung könnte diese Position nicht nur Stabilität gewährleisten, sondern auch internationale Vermittlungsrollen stärken – ähnlich wie während des Kalten Krieges.

In der aktuellen geopolitischen Lage sind Flexibilität und Handlungsfähigkeit zentrale Faktoren. Die Schweiz verfügt über eines der stabilsten Finanzsysteme weltweit und eine hohe Innovationskraft. Diese Vorteile könnten im internationalen Machtspiel strategisch genutzt werden, um sich als unabhängiger, verlässlicher Partner zu positionieren.

Was wie Unordnung aussieht, folgt einer Strategie. Die USA ziehen sich gezielt aus der Rolle der globalen Schutzmacht zurück, um sich wirtschaftlich neu aufzustellen. Die Folgen dieser Entwicklung sind nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für Europa und den Rest der Welt von fundamentaler Bedeutung. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der Übergang zur neuen Weltordnung friedlich gelingt – oder ob das Machtvakuum zu neuen Konflikten führt.

Lesen Sie zu diesem Thema auch die neue Buchpublikation «Vom Umgang mit Amerika» (2025, Progress Foundation) von Ivan Adamovich und Konrad Hummler. Diese gibt es als kostenloser PDF-Download oder als Buch.

Tags:

LIBERALES INSTITUT

Scheideggstrasse 73

8038 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.