Die von Ludwig von Mises begründete Praxeologie, die Logik des Handelns, stellt die Grundlagenwissenschaft aller Sozialwissenschaften vom Handeln dar, wie etwa der Ökonomik, der Soziologie oder der Psychologie. Die Praxeologie ist wie die Logik oder die Mathematik axiomatisch und apriorisch. Sozialwissenschaften ohne die Praxeologie zu betreiben, gleicht allegorisch dem Unterfangen, Physik ohne Mathematik oder Grössenzahlen betreiben zu wollen.

Ludwig von Mises war dabei keinesfalls der erste, der zu dieser Einsicht kam. Schon Dante Alighieri (1265–1321) schrieb ca. 1316 in „De Monarchia“ sinngemäss, dass es eine „höhere Einsicht“ des Denkens gibt, also die Logik, für die „unwiderlegliche Gründe“ kennzeichnend seien, und eine „niedere Einsicht“ der Erfahrung. Und er erkannte bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts, dass der Mensch handelt, um zufriedener zu werden.

Auch in Friedrich von Schillers (1759–1805) Gedicht „An die Freude“ klingt dies an: „Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur.“ – Also, nach der Zunahme der Freude, danach strebt alles Handeln.

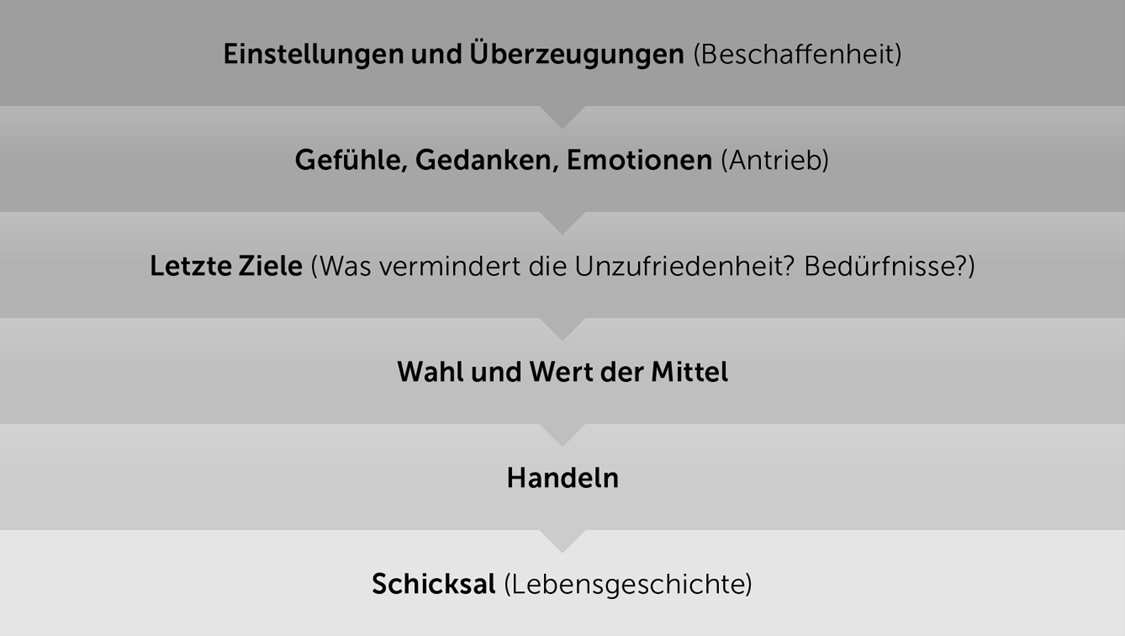

Aus der Praxeologie folgt, dass das menschliche Handeln seinen Ursprung im Denken-und-Fühlen der Menschen hat und das Denken-und-Fühlen wiederum in den – oft unbewussten – Einstellungen und Überzeugungen der Menschen, ihren Haltungen zu sich und der Welt. Stehen solche Haltungen im Widerspruch zu den Schlüssen der Praxeologie, können wir sagen, dass diese ungünstig in dem Sinne sind, als sie im Widerspruch zur Lebenswirklichkeit des Handelns stehen. Dabei ist es unnötig und nicht zielführend, hier in einer Allegorie zur Physiologie das Adjektiv „krankhaft“ zu bemühen.

Grafik aus Andreas Tiedtkes Buch „Der Kompass zum lebendigen Leben“

Im Verlauf der Ontogenese und Phylogenese, also unserer Entwicklungsgeschichte als Mensch und als Menschen in der Verbundenheit der Gruppe, haben wir Haltungen verinnerlicht, die im vorbeschriebenen Sinne ungünstig sind. Es sind Haltungen, die in der Kindheit ihren Sinn gehabt haben mögen, weswegen wir von infantilen Haltungen sprechen können, aber im Hinblick auf den „Ausgang aus der Unmündigkeit“, wie Immanuel Kant (1724–1804) sich ausdrückte, also auf das Erwachsenwerden, sind diese infantilen Haltungen ungünstig. Ungünstig für einen selbst und für andere, die unter den aus infantilen Haltungen folgenden Handlungen leiden.

Die Haltungen, die ich im Folgenden ansprechen werde, haben etwas mit den Einstellungen von Kindern zu Schuld und Scham, Ungenügen, Verdrängung der Gewalt und letztlich mit der grossen Angst zu tun, der Angst vor Trennung. Werden diese Haltungen nicht in der individuellen Selbstreflexion betrachtet und korrigiert, dann bleibt der Mensch im vorgenannten Sinne infantil beziehungsweise im Kant’schen Sinne „unmündig“. Ihm fehlt es an Mut und Entschlossenheit, sich seines eigenen (Erwachsenen-)Verstandes zu bedienen. So einem Menschen steht – allegorisch gesprochen – ein geistiges Arsenal an Verstandeskräften zur Verfügung, das ihm im beruflichen Lebensbereich beispielsweise die Befähigung verleiht, ein hochkarätiger Ingenieur oder Arzt zu sein, in seinem Umgang mit sich selbst und anderen Menschen ist er aber in kindlichen Haltungen steckengeblieben.

Immanuel Kant sprach seinen Zeitgenossen keineswegs ab, dass sie über das intellektuelle Rüstzeug zum Ausgang aus der Unmündigkeit verfügten, sondern er legte dar, dass und warum es ihnen am Mut und der Entschlossenheit fehlte, sich des eigenen Intellektes zu bedienen. Wieso das im Detail so ist und wie der „Ausgang aus der Unmündigkeit“ gelingen kann, der uns in eine friedliche und freundliche Gesellschaft führen kann, lege ich in meinem Buch Die Erlöser – eine kurze Psychologie der Politik dar.

Das neue Buch von Andreas Tiedtke Die Erlöser – eine kurze Psychologie der Politik ist jetzt erhältlich. Der obige Text ist ein Auszug aus diesem Buch.

LIBERALES INSTITUT

Scheideggstrasse 73

8038 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.