Beim nachfolgenden Beitrag handelt es sich um einen Text von Daniel Fritzsche, der in der NZZ vom 4. August 2025 erschienen ist.

Zürich im Jahr 2048. Mike, IT-Spezialist, hat ein Problem. Seine Sozialkreditstufe wurde von 3 auf 2 reduziert. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. «Seit dem Abstieg hat sich mein Leben drastisch verändert», schreibt der 30-Jährige. Mit Computern darf er seither nicht mehr arbeiten. Also schneidet er jetzt Haare in einem kleinen Friseursalon im Enge-Distrikt.

Wer hätte gedacht, dass es so weit kommen würde? Damals, in den 2020er Jahren, deutet noch wenig darauf hin. «Was sie uns nicht erzählt hatten, war die volle Wahrheit», erläutert Mike. Ja, sie hätten von ihren «15-Minuten-Städten» geschwärmt, von Nachhaltigkeit, Bequemlichkeit, einer grünen Zukunft. Aber sie hätten verschwiegen, dass diese Distrikte mit einem perfiden Sozialkreditsystem und digitalem Zentralbankgeld kontrolliert würden.

Wer hätte gedacht, dass es so weit kommen würde? Damals, in den 2020er Jahren, deutet noch wenig darauf hin. «Was sie uns nicht erzählt hatten, war die volle Wahrheit», erläutert Mike. Ja, sie hätten von ihren «15-Minuten-Städten» geschwärmt, von Nachhaltigkeit, Bequemlichkeit, einer grünen Zukunft. Aber sie hätten verschwiegen, dass diese Distrikte mit einem perfiden Sozialkreditsystem und digitalem Zentralbankgeld kontrolliert würden.

Dieses Zukunft-Zürich ist kein Ort, in dem man leben möchte. «Jeder Bürger ist in seinem zugewiesenen 15-Minuten-Distrikt eingesperrt», schildert Mike – «wie Vieh in einer gigantischen Massentierhaltung.» Es gibt strikte Grenzkontrollen. Die Strassen und Plätze sind lückenlos videoüberwacht. «Millionen Augen, die jeden unserer Schritte verfolgen.»

Kritik an der herrschenden Ideologie wird geahndet. «Ein falsches Wort, eine leise Kritik an der Regierung – und in der nächsten Sekunde ist die Strafe schon von deinem Konto abgebucht. Automatisch. In Echtzeit.» Dissidenten werden ins Gefängnis gesteckt.

In der Stadt gibt es nur noch ein einziges zugelassenes Verkehrsmittel: die staatlich betriebenen Trams. Wer von einem Distrikt in den anderen reisen will, kommt nicht um sie herum. Wer nicht mindestens auf Stufe 4 steht, darf aber nicht einsteigen – so wie Mike.

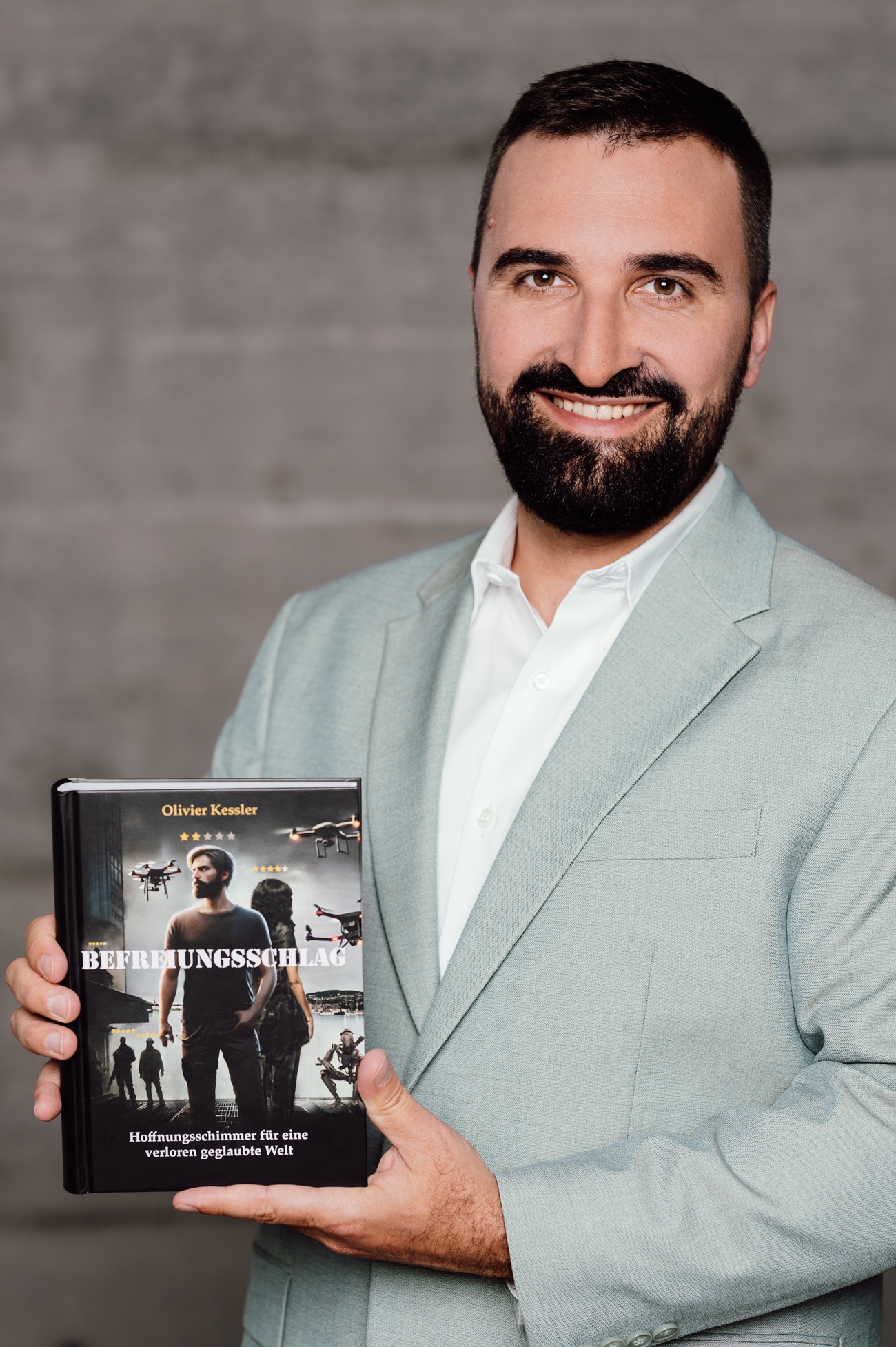

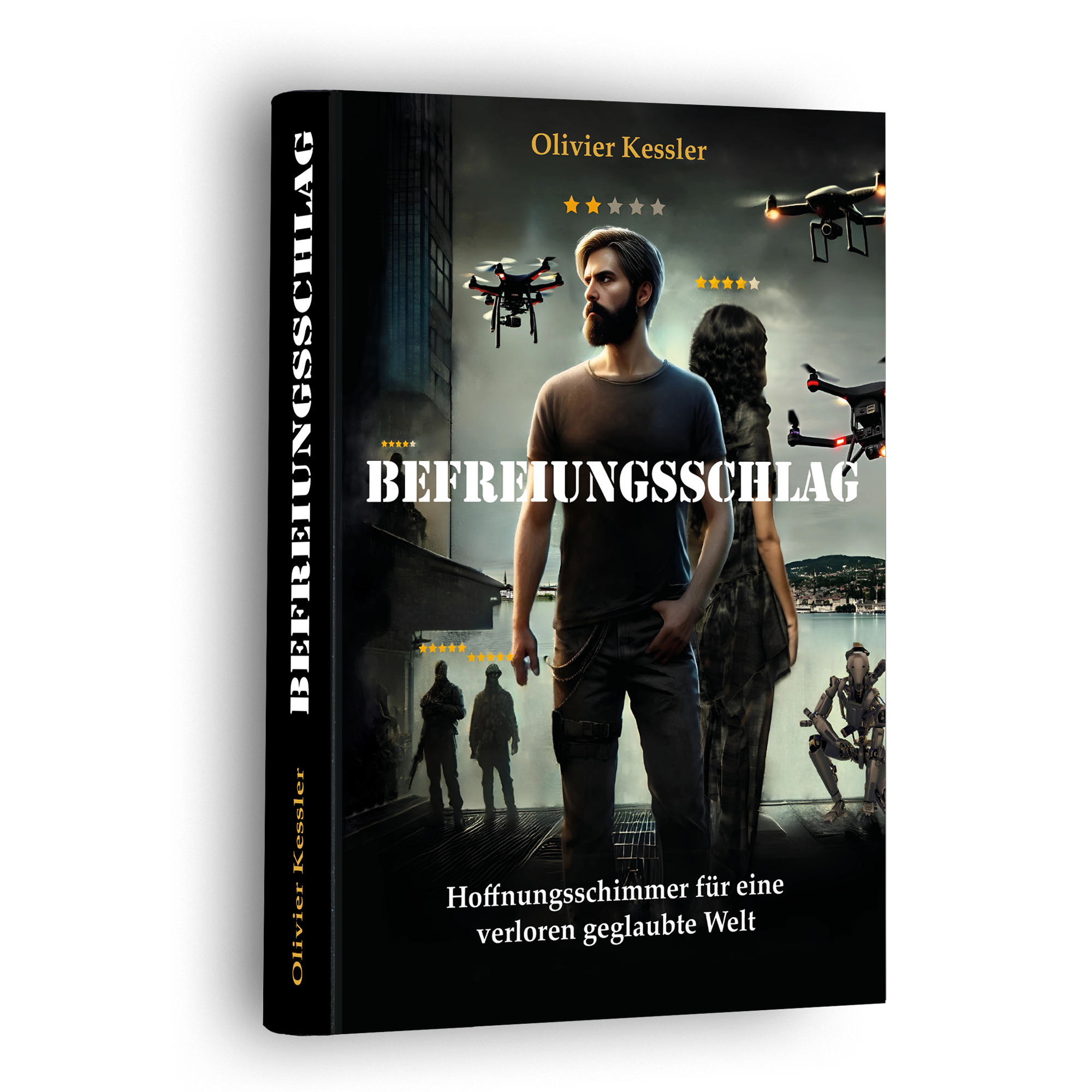

Mike, das ist die Hauptperson eines neuen Romans, einer dystopischen Gesellschaftskritik, verpackt als Thriller. Anleihen bei George Orwell und Aldous Huxley sind unüberlesbar. «Befreiungsschlag» heisst das Werk. Geschrieben hat es Olivier Kessler, Ökonom, Publizist und Direktor des Liberalen Instituts. Und das ist bemerkenswert.

Bücher hat Kessler nämlich schon einige veröffentlicht, bis jetzt waren es aber ausnahmslos wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Abhandlungen. Zum Liberalismus, zu eher trockenen Themen wie Geldpolitik oder Regulierungsdichte. «Ich wollte einmal etwas anderes probieren», sagt der Leiter der liberalen Denkfabrik.

Treffpunkt im Rieterpark, einer wunderbaren Gartenanlage im Enge-Quartier, dort, wo die Handlung des Romans zu grossen Teilen spielt. Kessler – 38-jährig, schnell im Denken und Sprechen – hat sich diesen Ort für das Gespräch ausgesucht. Das Liberale Institut hat seinen Sitz in der Nähe. Der Park ist für den Autor eine Ruheoase, ein Quell der Inspiration.

Davon benötigte Kessler während des Schreibprozesses viel. «Es ist etwas völlig anderes, einen Roman zu schreiben als eine wissenschaftliche Arbeit», sagt er. Wie schaffe ich es, Spannung zu kreieren, eine dichte Atmosphäre und glaubwürdige Charaktere, mit denen man mitfühlt? Es sind Fragen, die sich Kessler permanent gestellt hat.

Die theoretischen Teile des knapp 400-seitigen Buchs – von denen es immer noch genug gibt – sind ihm beim Schreiben deutlich leichter gefallen. «Dort fühle ich mich zu Hause», sagt er. Aber er habe mit dem Roman aus seiner Komfortzone ausbrechen wollen. Es ist etwas, was er auch anderen Denkern und Wissenschaftern empfiehlt, gerade solchen, die wie er dem Liberalismus zugeneigt sind.

Augenöffnend sei für ihn eine Konferenz der Hayek-Gesellschaft gewesen. Ein liberaler Ökonom habe dort einen Vortrag gehalten. «Inhaltlich brillant», erinnert sich Kessler. «Aber enorm langweilig erzählt.» An der gleichen Konferenz sei auch Javier Milei aufgetreten, argentinischer Präsident und Heilsfigur für viele Liberale. Milei schaffe es, die Ideale des Liberalismus mit Emotionen zu vertreten, sagt Kessler. «Er erzählt eine gute Geschichte.» Genau das fehle der liberalen Bewegung sonst oft. Soziale oder Konservative seien in dieser Beziehung besser aufgestellt.

Das Problem: Freiheit ist ein abstrakter Begriff. «Viele begreifen ihren Wert erst, wenn sie verloren ist.» Dieser Gedanke stand am Anfang von Kesslers Romanprojekt: Wie sähe die Welt aus, wenn heute vermeintlich selbstverständliche Freiheitsrechte ausgehebelt wären? Darauf aufbauend, entwickelte sich «Befreiungsschlag» – und Zürich im Jahr 2048.

Wie jede packende Erzählung braucht auch Kesslers Dystopie einen bedrohlichen Gegenspieler. Die Rolle übernimmt Thomas Stahlherz, seit vierzehn Jahren unangefochtener Uno-Generalsekretär. Nach einer Reihe von Terroranschlägen wurde der Hauptsitz der Vereinten Nationen von New York nach Zürich verlegt.

Wie jede packende Erzählung braucht auch Kesslers Dystopie einen bedrohlichen Gegenspieler. Die Rolle übernimmt Thomas Stahlherz, seit vierzehn Jahren unangefochtener Uno-Generalsekretär. Nach einer Reihe von Terroranschlägen wurde der Hauptsitz der Vereinten Nationen von New York nach Zürich verlegt.

Stahlherz steht zu Beginn des Romans vor der riesigen Panoramascheibe seines Büros und lässt seinen Blick über die Distrikte von Zürich schweifen. Von hier, vom obersten Stockwerk des höchsten Wolkenkratzers der Stadt, aus überblickt er sein Reich – «ein Reich, das weiter reicht, als das blosse Auge fassen kann». Denn sein Herrschaftsgebiet kennt keine Grenzen mehr. Die Welt gehört ihm. Oder besser gesagt: der Uno.

Zu Beginn der totalen Machtübernahme stand eine Friedenskonferenz Ende der 2020er Jahre. «Jene Konferenz, die alles veränderte.» Die Welt war damals in Flammen aufgegangen: Konflikte, Chaos, Eskalation. Und dann kam die Uno mit der ultimativen Lösung. Frieden durch totale Kontrolle. «Ein Propagandatrick, der in seiner Genialität kaum zu überbieten war», sinniert Stahlherz, der seinem Nachnamen alle Ehre macht. «Die Welt schluckte das Gift.»

Im Rahmen dieser Konferenz wurde beschlossen, alle wichtigen Entscheidungskompetenzen – von Individuen, Gemeinden, Provinzen und Nationalstaaten – auf die Organisation zu übertragen. «Von da an war es vorbei mit der alten Ordnung.» Ein Staat nach dem anderen gab seine Souveränität ab. Der Wettbewerb der Ideen war ausgeschaltet. Eine kleine technokratische Expertenklasse bestimmt seither, was für die gesamte Menschheit zu gelten hat. «Alternativen? Gibt es nicht. Kritik? Ist nicht erlaubt.»

Natürlich habe man es anders verpackt, schreibt Kessler. Man habe den Menschen eine Welt ohne zwischenstaatliche Konflikte versprochen, ohne Kriege, ohne Finanz-, Klima- und Gesundheitskrisen. Gemeinsame Lösungen für die grossen Herausforderungen der Zeit: Cyber-Terror, KI-Missbrauch, Pandemien, Armut. «Eine geeinte Welt für eine bessere Zukunft.» «Ein Planet, eine Regierung, ein Weltfriede.» Die Bürger glaubten es – weil sie es glauben wollten.

Wer Kesslers Buch liest, beginnt an der Menschheit zu zweifeln. Würde sie tatsächlich so achtlos mit ihren Grundrechten umgehen? Der Autor räumt ein, dass seine Zukunftsvision «etwas überspitzt sei» – gerade aus Schweizer Warte. «Aber», fügt er an, «schon heute wäre alles, was ich beschreibe, machbar.» In China wendet das kommunistische Regime seit einiger Zeit ein Social-Credit-System an, das jenem in dem Roman nicht unähnlich ist.

Wenn ein derartiges System an eine digitale Einheitswährung gekoppelt werde, werde es richtig gefährlich, sagt Kessler. Zu solchen sogenannten CBDC (Central Bank Digital Currencies) laufen in mehreren Staaten Pilotversuche, so etwa in China, Australien oder Schweden. In Kesslers Dystopie hat das absurde Folgen: Wenn sich Personen «klimaschädlich» verhalten, sinkt ihr Sozialkredit, und sie dürfen im Lebensmittelgeschäft kein Biofleisch mehr kaufen, sondern nur noch Insektenpaste. Im Buch heisst es dazu: «Sie sagten, es sei besser fürs Klima. Gesünder für uns. Ein Zeichen der Solidarität. Doch in Wahrheit war es: Erniedrigung.»

Für Kessler ist klar: «Freiheit erfordert Wachsamkeit.» Jede Annäherung an supranationale Organisationen, jede Ausweitung staatlicher Befugnisse beobachtet er deshalb kritisch. Neue Instrumente, die wie CBDC missbraucht werden könnten, würden jeweils auch missbraucht, sagt er. Das lehre die Geschichte. Es gehe ihm mit seiner Arbeit letztlich darum, «Awareness» zu schaffen für den höchsten Wert in einer Demokratie, die Freiheit.

Manchmal beginne der Freiheitsverlust im Kleinen, sagt Kessler. In der Stadt Zürich etwa plant die rot-grüne Regierung zurzeit in Wiedikon einen Pilotversuch für ein Klimaquartier. Die Bewohner werden über einige Monate dazu angehalten, klimabewusster zu leben, seltener zu verreisen oder kaputte Haushaltsgeräte zu reparieren, statt neue zu kaufen. Nach einer gewissen Zeit wird ausgewertet, wie sich der CO2-Abdruck der Teilnehmer verändert hat – es klingt schon fast nach einem «15-Minuten-Distrikt» aus Kesslers Buch. Der Versuch basiert zwar auf Freiwilligkeit. «Aber», sagt der Autor, «wer weiss, ob das auch in Zukunft so sein wird?»

Für den Ökonomen, das merkt man im Gespräch, sind die totalitären Horrorszenarien aus seinem Roman weniger weit entfernt als wohl für die meisten anderen Menschen. Im Nachwort richtet er sich an seinen kleinen Sohn: «Dieses Buch habe ich für Dich geschrieben, in der Hoffnung, dass wir es gemeinsam schaffen, dass wir im Hier und Jetzt noch das Ruder herumreissen können, um nicht in die dystopische Knechtschaft abzugleiten.» Er hoffe, dass auch künftige Generationen in Freiheit und Selbstbestimmung aufwachsen dürften.

Die Schweiz sei mit ihren direktdemokratischen, föderalistischen Strukturen eigentlich gut geeignet, um sich gegen freiheitsfeindliche Tendenzen zu wehren, sagt Kessler.

Kantone, die nicht einverstanden seien mit dem eingeschlagenen Kurs, könnten sich loslösen, neu beginnen, «Tabula rasa!», sagt er und redet sich ins Feuer. Als gemeinsame Ordnung gelten könnten die Zehn Gebote, einige Paragrafen des Strafgesetzbuchs, dazu das Zivilgesetzbuch und das Obligationenrecht. «Das reicht vorerst.» Später könne man immer noch schauen, welche zusätzlichen Regulierungen es wirklich brauche. Und dann? «Dann gründen wir eine neue Schweiz!»

Es tönt, als arbeite Kessler im Kopf bereits an der Fortsetzung seines Erstlingswerks. Eine mit mehr Hoffnung, mehr Utopie als Dystopie.

Dieser Beitrag von Daniel Fritzsche ist in der NZZ vom 4. August 2025 erschienen.

LIBERALES INSTITUT

Scheideggstrasse 73

8038 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.