Immer mehr Menschen sind sich bewusst, dass unser planwirtschaftlich organisiertes Geldsystem mit seiner staatlichen Zins- und Geldmengensteuerung früher oder später zu Bruch gehen muss – so wie jedes sozialistisch organisierte System. Zum guten Glück arbeiten Tech-Unternehmer fleissig an Alternativen zu den dysfunktionalen, aus dem Nichts geschaffenen und beliebig vermehrbaren Staatswährungen.

Nach mehreren Jahrzehnten erfolgloser Versuche im Umfeld der Cypherpunk-Szene, ein dezentrales Digitalgeld auf die Beine zu stellen, das ohne zentralisierte Kontrolle auskommt, publizierte 2008 jemand mit dem Alias «Satoshi Nakamoto» das Bitcoin-Whitepaper. Bitcoin und die dahinterstehende Blockchain-Technologie löste das Zentralismus-Problem und ermöglichte erstmals, Werte digital zu übermitteln, ohne dass es dafür einer zentralen Instanz bedürfte. Die korrumpierbare Zentrale wurde durch eine Vielzahl dezentraler Rechner ersetzt, die seither die Integrität der Transaktionen und der Guthaben sicherstellen.

Ein bemerkenswerter technischer Durchbruch. Weil es keine Firmenzentrale und keine Geschäftsleitung gibt, die man von Staates wegen einschüchtern, bedrohen oder verhaften könnte, kann Bitcoin von einem einzelnen Staat höchstens verboten, aber nicht abgeschaltet werden.

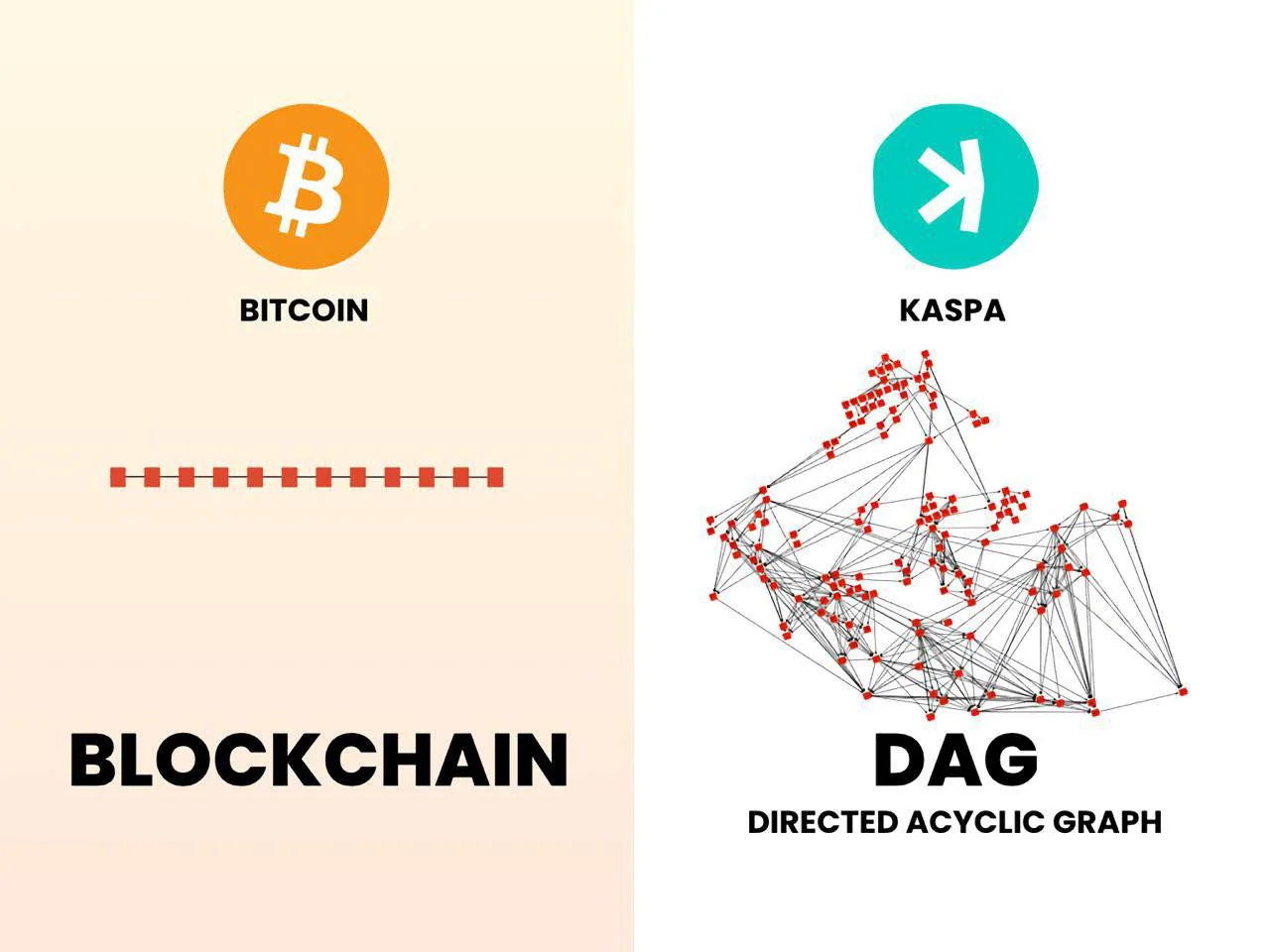

Bitcoin basiert auf der Blockchain-Technologie, oder zu Deutsch: der Blockketten-Technologie. In einer linearen Kette reiht sich rund alle zehn Minuten mittels kryptografischen Verfahrens ein Datenblock ein, der die neuesten Transaktionen beinhaltet. Die Blöcke werden dabei im Wettbewerb zwischen überall auf der Welt angesiedelten «Minern» geschürft, wobei derjenige «Miner», der die gestellte Rechenaufgabe als Erstes löst, den Block hinzufügt und dafür eine Belohnung in Form von neuausgegebenen Bitcoin-Einheiten plus Transaktionsgebühren einfährt.

Doch Bitcoin ist nicht perfekt. Bei hoher Auslastung schiessen die Transaktionsgebühren in die Höhe und eine Überweisung kann sich bei Hochbetrieb viele Stunden oder sogar Tage hinauszögern. Damit glänzt Bitcoin zwar mit Dezentralität und einer hohen Sicherheit, jedoch lässt die Skalierbarkeit zu Wünschen übrig. Das heisst, Bitcoin eignet sich unmittelbar nicht als Zahlungsmittel für die täglichen Einkäufe.

Das Blockchain-Trilemma

Dieses Skalierbarkeitsproblem zu lösen war in den letzten Jahren eines der wichtigsten Ziele unternehmerischer Aktivität im Kryptosektor. Doch dabei gab es ein bis vor Kurzem unlösbares Problem: Wer eine Blockchain schneller gestalten wollte, damit sie sich als alltägliches Zahlungsmittel eignet, musste Abstriche bei der Sicherheit oder der Dezentralität in Kauf nehmen. Ein Problem, das in der Kryptobranche als «Blockchain-Trilemma» bekannt ist. Mit der Blockchain-Technologie ist es nicht möglich, gleichzeitig alle drei Elemente – Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit – ideal zu handhaben.

Es kam in der Folge zu einer Fragmentierung in der Kryptobranche: Es gab jene, die versuchten, die Geschwindigkeit der Blockchain auf Kosten der Sicherheit oder Dezentralität zu erhöhen. Die unzähligen alternativen Blockchains («Altcoins») wie XRP, Solana oder Cardano vermochten jedoch das Blockchain-Trilemma nicht zu lösen. Sie könnten zwar mit einigen Innovationen mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, verschoben aber das Problem woanders hin. Denn dies erreichten sie nur, indem sie Abstriche bei den anderen beiden Ecken des Blockchain-Trilemmas in Kauf nahmen: entweder bei der Sicherheit (indem sie vom sicheren «Proof-of-Work»-Verfahren auf weniger sichere Verfahren wie «Proof-of-Stake» wechselten), oder indem sie die Dezentralität einem zentralistischen System opferten und dadurch einen der Hauptvorteile von Bitcoin zunichte machten.

Lightning-Network: Ein weiterer gescheiterter Versuch

Ein weiterer Versuch, das Skalierbarkeitsproblem von Bitcoin zu lösen war eine Layer-2-Lösung: das Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Hier wurde zwar Schnelligkeit in Bitcoin-Transaktionen auf einer darübergestülpten Ebene implementiert. Doch dies brachte zahlreiche Probleme mit sich:

Das Lightning-Netzwerk ist also bei genauerer Betrachtung nur ein Jonglieren innerhalb des Blockchain-Trilemmas, aber nicht die Lösung dafür.

Der neueste technische Geniestreich

Jene, die Dezentralität und Sicherheit wertschätzen, hielten trotz aller Probleme Bitcoin (BTC) die Stange, wurden zu sogenannten «Bitcoin-Maximalisten» und verhöhnten alternative Herangehensweisen («Altcoins») als «Shitcoins». Die Feindschaft zwischen den Lagern nahm obskure Züge an: Der Fanatismus, mit welchem der eigene Coin verteidigt wurde, erinnerte teilweise stark an kollektivistische Stammesgesellschaften, religiöse Rituale und obskure Kulte. Es schien stellenweise so, als ob man den ursprünglichen Grund für die Notwendigkeit von Kryptowährungen vergessen hatte: Nämlich, eine Alternative zum dysfunktionalen Geldsystem zur Verfügung zu stellen.

Jene, die Dezentralität und Sicherheit wertschätzen, hielten trotz aller Probleme Bitcoin (BTC) die Stange, wurden zu sogenannten «Bitcoin-Maximalisten» und verhöhnten alternative Herangehensweisen («Altcoins») als «Shitcoins». Die Feindschaft zwischen den Lagern nahm obskure Züge an: Der Fanatismus, mit welchem der eigene Coin verteidigt wurde, erinnerte teilweise stark an kollektivistische Stammesgesellschaften, religiöse Rituale und obskure Kulte. Es schien stellenweise so, als ob man den ursprünglichen Grund für die Notwendigkeit von Kryptowährungen vergessen hatte: Nämlich, eine Alternative zum dysfunktionalen Geldsystem zur Verfügung zu stellen.

Doch diese Zeiten dürften glücklicherweise bald vorbei sein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis den Akteuren klar werden wird, dass das Blockchain-Trilemma gelöst ist und die Grabenkämpfe obsolet geworden sind. Ja, Sie haben richtig gehört: Das Blockchain-Trilemma ist gelöst. Auch wenn das bereits viele andere davor behauptet haben, stimmt es dieses Mal tatsächlich.

Nach rund einem Jahrzehnt der Forschung entwickelte der Programmierer Yonatan Sompolinsky, den einige mit guten Gründen hinter dem Pseudonym «Satoshi Nakamoto» vermuten, zusammen mit weiteren Entwicklern die Blockchain weiter und präsentierte die Lösung: die Block-DAG (wobei DAG für «Directed Acyclic Graph» steht). Statt einer linearen Kette von Blöcken gibt es hier einen gerichteten azyklischen Graphen, der es erlaubt, mehrere Blöcke gleichzeitig zu schürfen, ohne damit die Sicherheit und Dezentralität zu gefährden.

Diese technische Revolution wurde unter dem Open Source Projekt «Kaspa» bekannt, das sämtliche Vorteile von Bitcoin mit einer Skalierbarkeit vereint, von welchem selbst Kreditkartenanbieter nur träumen können. Lanciert wurde das Projekt im Jahr 2021 und hat es in sich. Erstmals steht nun nämlich mit Kaspa digitales Geld zur Verfügung, das alle Vorteile vereint:

Dass sich dieser Geniestreich der seltenen Sorte unter Krypto-Enthusiasten – geschweige denn in der normalen Bevölkerung – erst langsam herumzusprechen beginnt, hat mit der Art der Lancierung des Projekts zu tun: Hinter Kaspa steckt keine Firma, die mit grossem Investorenkapital mal kurz ein paar Millionen für Marketingkampagnen ausgeben könnte. Stattdessen ist Kaspa «Open Source» und wird durch eine wachsende Community getragen und mittels Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt gemacht – so wie das bei Bitcoin auch der Fall war.

Immer mehr Bitcoin-Maximalisten, die mit der nötigen Offenheit und Neugier ausgestattet sind, realisieren, dass sie in Wahrheit Freiheits-Maximalisten sind und es weniger wichtig ist, mit welchem Coin man diese Freiheit erlangen kann. Sie sehen ein, dass es keinen Sinn ergibt, einen technologisch rückständigeren Dinosaurier gegen ein fortschrittlicheres Produkt zu verteidigen, das dem unfreiheitlichen Staatsgeldsystem noch besser Paroli bieten kann. Denn das wäre, wie wenn eine Armee beim Aufkommen von Sturmgewehren trotzig am Schwert festhalten würde – und so den Krieg notwendigerweise verlieren muss.

Endlich ist es da: das digitale Geld

Der Projektname Kaspa ist dabei nicht zufällig gewählt. Der Begriff stammt aus dem Aramäischen und bedeutet Silber. Das ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass Bitcoin aufgrund seiner Eigenschaften gerne als digitales Gold bezeichnet wird. Gold wurde historisch weniger als Transaktionsmittel verwendet, sondern als Wertaufbewahrungsmittel. Den Part des Transaktionsmittels hat an vielen Orten das Silber übernommen, das zwar mengenmässig auch begrenzt, aber dennoch reichlicher vorhanden ist als Gold.

Kaspa erfüllt eine Rolle, die Bitcoin bislang nicht erfüllen konnte: Es verhilft der ursprünglichen Vision Satoshi Nakamotos zum Durchbruch, ein «elektronisches Peer-to-Peer Cash System» zu etablieren, das dezentral, sicher und schnell ist.

Das sind grossartige Neuigkeiten. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Botschaft rasch genug herumspricht, bevor dem fragilen Staatsgeldsystem die Puste ausgeht und unüberschaubaren Schaden anrichtet. Je mehr Leuten klar ist, dass ein besseres und ethisch hochwertigeres Geld zur Verfügung steht als die manipulations-, inflations- und betrugsanfälligen Fiatwährungen, desto besser. Die Uhr tickt.

Olivier Kessler

Dieser Beitrag ist in der Jungen Freiheit erschienen.

LIBERALES INSTITUT

Scheideggstrasse 73

8038 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.