Ist ein Programm wie «Horizon» tatsächlich ein «Segen» für die Wissenschaft? Die Frage stellt sich schon deshalb, weil Schweizer Uni-Rektoren und Wirtschaftsvertreter bei diesem Thema zuweilen recht verwegen argumentieren. Wer in der Champions League spielen wolle, so lautet der Tenor, der müsse bei «Horizon» zwingend akkreditiert sein. Hochbezahlte Professoren an Schweizer Unis könnten bei einem Ausschluss von «Horizon» in die EU-Zone abwandern. Für grosse Talente, inklusive solcher, die das Zeug zum Nobelpreisträger hätten, könnte der Forschungsplatz Schweiz langfristig an Attraktivität verlieren. So oder ähnlich wird nun im Wochenrhythmus gewarnt.

Dabei ist klar, dass die Schweizer Unis, nicht zuletzt aufgrund der hohen Löhne, international attraktive Arbeitgeber bleiben. Dies lässt sich mit Zahlen belegen. Seit dem 2021 erfolgten Ausschluss aus «Horizon» wurden (Stand Ende 2024) 31 Professoren aus EU-Ländern an die ETH (13) oder EPFL (18) berufen. Im Gleichen Zeitraum verliessen 10 Professoren die ETH (9) oder EPFL (1) in Richtung EU. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Rede von der Professorenflucht entlarven sie als politische Erzählung, die einer respektablen Universität schlecht ansteht.

Der gleiche Trend zeigt sich bei den Studentenzahlen. Nach dem Rausschmiss aus Horizon stieg der Anteil der ausländischen Universitätsstudenten in der Schweiz um 20 Prozent. 2022/2023 betrug der Anteil ausländischer Studierender an Schweizer Hochschulen insgesamt rund ein Drittel, wobei die Schweizer Universitäten bei diesem Kriterium stark variieren: USI (69,8%), EPFL (63,2%), ETHZ (42,3%) Genf (40,1%), St. Gallen (37,3%), Basel (30%), Neuenburg (26,8%), Lausanne (25,9%) Zürich (22,5%), Bern (21,6%), Fribourg (21,0%), Luzern (19,2%). Bei den Doktoranden sind die Anteile zum Teil noch deutlich höher.

Ihre rundweg positive Einschätzung von «Horizon» rechtfertigen Uni-Rektoren und ihre Fürsprecher in Politik und Wirtschaft gern mit dem Hinweis, dass die Schweiz übers Ganze gesehen mehr Fördergelder beziehe, als sie Pflichtbeiträge an die EU einzahle. Hier dient also finanzieller Input als Indikator für wissenschaftlichen Erfolg. Dagegen werden die beträchtlichen Summen für Verwaltung, Lobbying, Beratung und Coaching, die Universitäten in solche Rahmenprogramme investieren, kaum je thematisiert.

Wie dem auch sei: Ob der erwähnten düsteren Prognosen wagt man kaum zu fragen: Wie viele Nobelpreisträger, wie viele Mathematiker und andere Wissenschaftler, die ihre Disziplin durch bahnbrechende Leistungen auf Jahrzehnte hinaus befruchtet haben – wie viele von ihnen hätten unter einem von «Horizon» geprägten Wissenschaftsregime gedeihen können? Nachhaltig ist Wissenschaft doch wohl vor allem dann, wenn sie den talentiertesten unter den jungen Forschern hilft, ihre Ideen ohne destabilisierende Hierarchien und bürokratische Auflagen zu entwickeln und umzusetzen. Ist «Horizon» dazu geeignet? Ich habe diese Frage kürzlich mit einem britischen Historiker und einer Schweizer Naturwissenschafterin diskutiert – beides gestandene Professoren, die auf ihrem Gebiet Spitzenleistungen erbracht haben.

Beide berichteten unabhängig voneinander, «Horizon» sei einem hierarchischen Wissenschaftsbild verpflichtet. Im Zentrum der besonders begehrten ERC-Grants stehe der Principal Investigator (PI). Der Historiker meinte, dass Nachwuchskräfte in diesem System wie «die Günstlinge des grossen PI» behandelt würden. Für Talente mit eigenen Ideen sei ein solches System ungeeignet; ausser man verstehe unter Nachwuchsförderung, dass man jungen Forschenden eine Finanzspritze verpasse, um sie noch ein paar Jahre bei der Stange zu halten. Die Naturwissenschafterin teilte diese Einschätzung weitgehend. Den kreativsten Nachwuchsleuten sei am meisten geholfen, wenn man sie mit den nötigen Ressourcen ausstatte und sie ihre Partner frei wählen lasse. Ob diese Partner in Basel oder Los Angeles, in Brüssel oder Singapur, in München oder in Tokio forschten, dürfe hier keine Rolle spielen.

Wissenschaft beginnt nicht mit dem Wettkampf um positionale Güter, sondern mit einer neuen Idee. Ihr Verderben sind bürokratische und hierarchische Strukturen. Ihr Horizonte versetzendes Elixier ist die Freiheit.

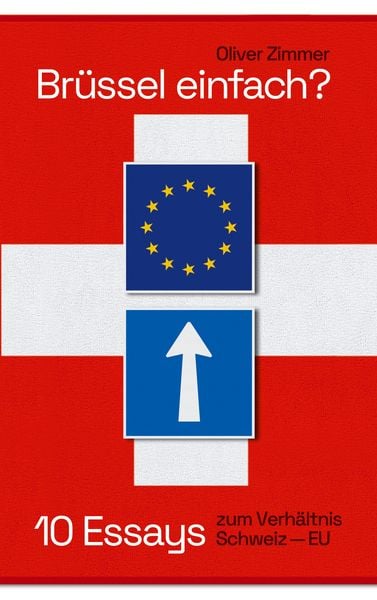

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus dem neuen Buch von Prof. Oliver Zimmer mit dem Titel „Brüssel einfach? 10 Essays zum Verhältnis Schweiz-EU„.

LIBERALES INSTITUT

Scheideggstrasse 73

8038 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.