Le libéralisme économique est le fondement de la prospérité de tout pays, comme le montre l’indice annuel coédité par l’Institut Libéral. Ses sources intellectuelles demeurent toutefois souvent mal connues. Sa nature même reste en partie controversée, comme l’a rappelé Pierre Bessard, directeur de l’Institut Libéral: certains des paramètres qui conditionnent la liberté économique continuent d’être disputés. Le libre-échange mondial est constamment relativisé par des mesures protectionnistes ou un discours aberrant sur les déficits commerciaux, la politique monétaire ultraexpansive est très éloignée de l’idée d’une monnaie saine et la surréglementation des marchés reflète la superstition que l’Etat peut réguler les marchés mieux que la concurrence.

L’apprentissage de la liberté économique est donc une nécessité quasi-permanente, y compris en Suisse, en termes relatifs le pays le moins réprimé d’Europe. Or cette liberté a d’abord été le fruit d’un combat intellectuel de longue haleine, dont les penseurs francophones ont été aux avant-postes de ce combat.

Dans sa présentation, Paul-Jacques Lehmann, professeur émérite à l’Université de Rouen et auteur de Les fondements du libéralisme économique, ouvrage dans lequel il présente 50 penseurs francophones, a relevé les deux idées fausses contre lesquelles s’élèvent les premiers économistes libéraux: le mercantilisme, qui considère que la richesse se trouve dans la quantité de monnaie, et la physiocratie, qui ne conçoit pas la richesse hors de la terre. L’économie politique est d’abord une science d’observation, qui dérive ses lois de la réalité économique. La diversité de ces penseurs sur deux siècles est forcément importante, de Turgot à Jean-Baptiste Say, en passant par Frédéric Bastiat, à l’humour dévastateur, le Suisse Benjamin Constant, qui n’est pas à proprement parler économiste, mais souligne la complémentarité de la liberté politique et de la liberté économique, le Belge Gustave de Molinari, ou encore le citoyen de Genève d’origine italienne Pellegrino Rossi, qui prendra la succession de Jean-Baptiste Say au Collège de France.

Leurs apports se recoupent cependant sur d’importants principes, le premier étant que l’intérêt individuel ne peut se vérifier que dans la liberté. Cela implique la liberté du travail productif comme source de richesse, la liberté de la rémunération en fonction de l’offre et de la demande, qui fixent les prix, la liberté du capital, c’est-à-dire du travail accumulé, basé sur l’épargne et à la source du développement et de l’innovation, ainsi que la liberté du taux d’intérêt, qui rémunère le temps. La nécessité libérale se poursuit par la liberté sur la monnaie et les banques centrales, où il n’y a pas d’unité de doctrine au sein des économistes libéraux, qu’il s’agisse d’un monométalisme ou d’un bimétalisme, mais les banques devraient être libres d’en fixer le montant, selon le système des banques libres en Ecosse: comme pour toute autre entreprise, les banques qui ne peuvent plus continuer à exister doivent disparaître.

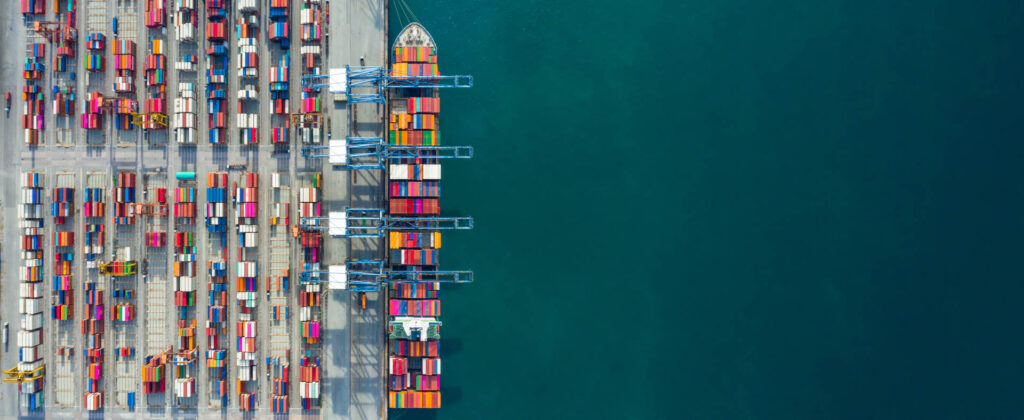

Le libéralisme économique se traduit aussi par la liberté des échanges et la libre concurrence: sans libre-échange, la production ne vaut rien. Le libre-échange assure la meilleure allocation des ressources et permet la formation des prix et de la valeur, tandis que le protectionnisme défavorise les consommateurs, augmente les prix et protège quelques producteurs. Enfin, l’échange ne peut pas fonctionner sans propriété, qui est indissociable à la fois de la liberté et de la responsabilité.

Parallèlement, les économistes libéraux sont unanimes dans leur condamnation des interventions de l’Etat. Celui-ci doit se contenter des missions régaliennes que sont la sécurité et l’administration de la justice (en empêchant l’injustice et non en imposant sa propre justice). L’Etat doit donc être minimisé, car c’est un mauvais entrepreneur, qui bride l’innovation et augmente ses prix. Des divergences naissent néanmoins avec les économistes mathématiciens, qui au nom de l’«optimisation économique» acceptent que l’Etat intervienne dans les investissements d’envergure, comme le chemin de fer. Dans le domaine des finances publiques, les économistes libéraux se prononcent tous pour l’équilibre budgétaire, la minimisation des dépenses et s’opposent à l’endettement étatique ainsi qu’à l’imposition progressive, qu’ils jugent spoliatrice et inadmissible. La majorité préconise un faible impôt unique sur le capital et l’exonération des revenus, bien que cette pratique évolue par la suite vers les droits de douane comme seule source de financement de l’Etat. Les désaccords se révèlent nombreux sur la fiscalité.

Les économistes libéraux se rejoignent par contre dans leur condamnation générale du socialisme, dont le problème n’est pas les bons sentiments sous-jacents, mais l’absence de réalisme économique. Ils se prononcent contre la charité publique, dont contre l’Etat-providence, mais pour la charité privée, qui responsabilise ceux qui reçoivent plutôt que de créer une obligation qui fait augmenter les impôts et rend la population dépendante de soutiens.

La crise de 1929, imputée à tort au libéralisme, portera un coup dur à ces idées. Cependant, malgré un manque apparent de liant et de relais, de nombreux auteurs contemporains ont redonné de la vigueur à l’économie libérale. Les nombreux défis qui continuent de lui être posés, de même que d’importants problèmes des sociétés d’aujourd’hui demeurent les mêmes, avec les pistes de solutions à envisager, peuvent souvent se trouver dans les sources du libéralisme économique, qu’il s’agisse de mondialisation et de libre-échange, ou de précarité et de redistribution par l’Etat-providence.

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Être tenu au courant des dernières informations

Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.

L’Institut Libéral se réjouit d’avoir de vos nouvelles.

LIBERALES INSTITUT

Hochstrasse 38

8044 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Recevoir environ une fois par mois des informations sur les publications et événements du moment.