Il 2 aprile 2025 l’Istituto Liberale ha organizzato l’evento Ascesa e declino del costituzionalismo, in collaborazione con Students For Liberty Svizzera e LPU (Law and Politics in USI). La serata ha visto come protagonista Eugenio Capozzi, per offrire un’analisi storica dell’ascesa del costituzionalismo classico pensato come freno al potere dello stato. Questo paradigma è entrato rapidamente in declino con l’incedere dell’ultima modernità. Infatti, è necessario riscoprire le radici autentiche di tutti quegli sforzi che, nel corso della lunga civiltà occidentale, hanno puntato a contenere e limitare il potere. Si tratta di una tradizione – tanto intellettuale quanto istituzionale – che affonda nel pensiero greco, ma anche nella cultura ebraica e romana, trovando una particolare concretezza soprattutto nel pluralismo istituzionale dell’Europa medievale. Con l’avvento dello Stato moderno, però, ogni contenimento del dominio che alcuni uomini possono esercitare su altri s’è fatto più difficile, nonostante la fondamentale elaborazione di diritti naturali universali e il persistere di pratiche locali di autogoverno.

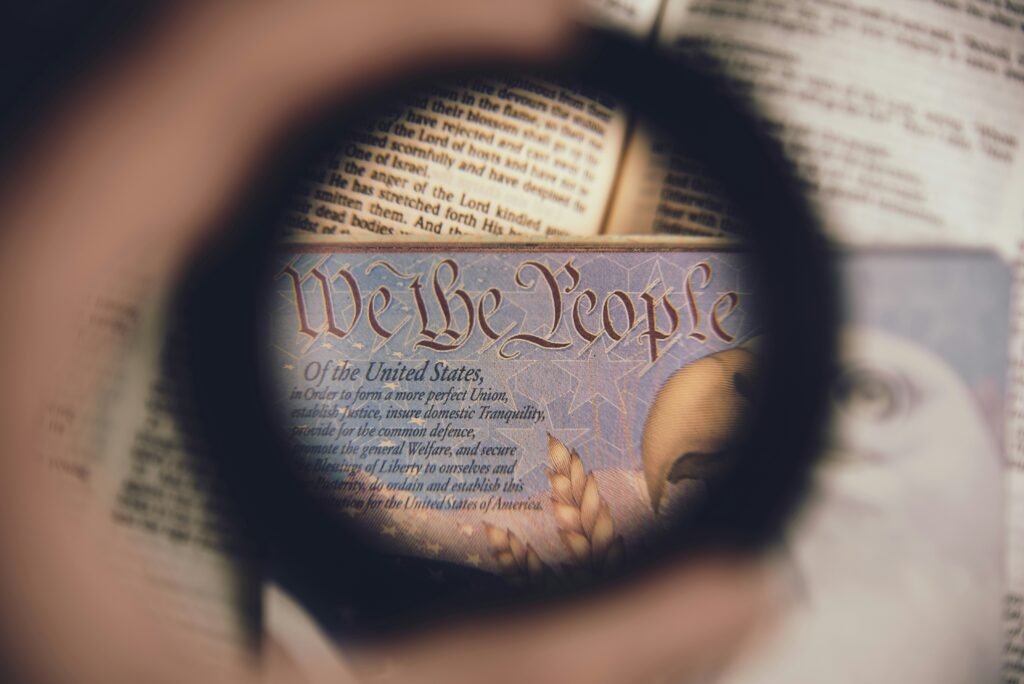

Eugenio Capozzi, Professore Ordinario in Storia Contemporanea all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha introdotto il tema del costituzionalismo con un focus particolare sulla sua evoluzione storica e sulle diverse interpretazioni che ne sono state date nel tempo. Si è discusso di come il costituzionalismo abbia origine nella tradizione occidentale, trovando i suoi primi riferimenti nelle antiche città-stato greche e nella Repubblica Romana, dove già esistevano forme di limitazione del potere. Tuttavia, il concetto ha assunto una configurazione più strutturata con l’emergere degli stati nazionali e, soprattutto, con la nascita delle prime costituzioni scritte tra il XVII e il XVIII secolo. La Magna Carta del 1215 è stata citata come uno dei primi esempi di limitazione del potere sovrano, mentre le costituzioni americana e francese sono state presentate come modelli fondamentali della modernità. Durante l’incontro si è poi approfondita la distinzione tra costituzionalismo liberale, che si concentra sulla necessità di porre vincoli stringenti all’azione dello Stato per proteggere i diritti individuali, e costituzionalismo democratico, che invece enfatizza il ruolo della partecipazione popolare e della sovranità collettiva. Si è evidenziato come questi due modelli, pur non essendo opposti di principio, possano entrare in tensione quando si tratta di bilanciare libertà individuale e volontà della maggioranza.

Eugenio Capozzi, Professore Ordinario in Storia Contemporanea all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha introdotto il tema del costituzionalismo con un focus particolare sulla sua evoluzione storica e sulle diverse interpretazioni che ne sono state date nel tempo. Si è discusso di come il costituzionalismo abbia origine nella tradizione occidentale, trovando i suoi primi riferimenti nelle antiche città-stato greche e nella Repubblica Romana, dove già esistevano forme di limitazione del potere. Tuttavia, il concetto ha assunto una configurazione più strutturata con l’emergere degli stati nazionali e, soprattutto, con la nascita delle prime costituzioni scritte tra il XVII e il XVIII secolo. La Magna Carta del 1215 è stata citata come uno dei primi esempi di limitazione del potere sovrano, mentre le costituzioni americana e francese sono state presentate come modelli fondamentali della modernità. Durante l’incontro si è poi approfondita la distinzione tra costituzionalismo liberale, che si concentra sulla necessità di porre vincoli stringenti all’azione dello Stato per proteggere i diritti individuali, e costituzionalismo democratico, che invece enfatizza il ruolo della partecipazione popolare e della sovranità collettiva. Si è evidenziato come questi due modelli, pur non essendo opposti di principio, possano entrare in tensione quando si tratta di bilanciare libertà individuale e volontà della maggioranza.

Un secondo aspetto centrale della serata è stato il rapporto tra costituzionalismo e diritti individuali, con particolare attenzione alla tensione tra libertà e sicurezza. Le costituzioni moderne, originariamente, sono infatti nate per garantire la protezione dei diritti fondamentali, benché, allo stesso tempo, abbiano sempre più dovuto confrontarsi con le esigenze dello Stato, specialmente in momenti di crisi o emergenza. Esempi lampanti di sospensione dello spirito costituzionale in virtù di emergenze nazionali sono stati la lotta al terrorismo dopo l’11 settembre 2001, che ha portato a un rafforzamento dei poteri esecutivi e a limitazioni in materia di privacy e libertà di espressione, oppure il controllo della pandemia da Covid. Le corti costituzionali giocano un ruolo essenziale nel bilanciare questi aspetti, garantendo che le restrizioni ai diritti fondamentali siano sempre proporzionate e temporanee. Proprio su questo campo si gioca la crisi dello Stato di diritto in alcuni Paesi, dove il potere politico tenta di indebolire l’autonomia delle istituzioni giudiziarie, riducendo di fatto le garanzie costituzionali. In alcuni contesti, infine, la democrazia stessa rischia di essere minacciata quando il costituzionalismo viene interpretato in maniera strumentale per giustificare l’accentramento del potere. Questi movimenti contro la protezione dei diritti forniti dalla costituzione non sono un’esclusiva tuttavia di Paesi dittatoriali, ma anche delle democrazie occidentali che sfruttano sempre più il loro potere in tempo d’emergenza.

Nell’epoca della globalizzazione e della crescente interconnessione tra gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali, il costituzionalismo è infatti più vulnerabile che mai. La sua corrente più tradizionale, concepita in un contesto di Stati nazionali indipendenti, sta affrontando nuove sfide dovute all’influenza delle organizzazioni internazionali e alle normative sovranazionali. Un esempio chiave è quello dell’Unione Europea, che attraverso le sue direttive e regolamenti incide profondamente sulle legislazioni interne degli Stati membri, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra sovranità nazionale e obblighi comunitari. Si è parlato del fenomeno dell’attivismo giudiziario a livello internazionale, con il crescente ruolo di istituzioni come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia dell’UE, che spesso intervengono su questioni di grande rilevanza sociale ed economica. Norme costituzionali nazionali e diritto internazionale, specialmente in materie delicate come la tutela dei diritti umani e le politiche economiche, sono per l’appunto in costante rischio di conflitto. Questo, al di là di ogni pragmatismo politico, dal punto di vista della difesa dei diritti individuali getta in discussione la legittimità democratica delle decisioni prese a livello sovranazionale, rischiando che la volontà dei cittadini venga marginalizzata da organismi non eletti direttamente.

Nell’epoca della globalizzazione e della crescente interconnessione tra gli ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali, il costituzionalismo è infatti più vulnerabile che mai. La sua corrente più tradizionale, concepita in un contesto di Stati nazionali indipendenti, sta affrontando nuove sfide dovute all’influenza delle organizzazioni internazionali e alle normative sovranazionali. Un esempio chiave è quello dell’Unione Europea, che attraverso le sue direttive e regolamenti incide profondamente sulle legislazioni interne degli Stati membri, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra sovranità nazionale e obblighi comunitari. Si è parlato del fenomeno dell’attivismo giudiziario a livello internazionale, con il crescente ruolo di istituzioni come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia dell’UE, che spesso intervengono su questioni di grande rilevanza sociale ed economica. Norme costituzionali nazionali e diritto internazionale, specialmente in materie delicate come la tutela dei diritti umani e le politiche economiche, sono per l’appunto in costante rischio di conflitto. Questo, al di là di ogni pragmatismo politico, dal punto di vista della difesa dei diritti individuali getta in discussione la legittimità democratica delle decisioni prese a livello sovranazionale, rischiando che la volontà dei cittadini venga marginalizzata da organismi non eletti direttamente.

Ma anche il fenomeno della digitalizzazione ha un forte influsso sulla democrazia e sulla protezione dei diritti individuali. Un punto centrale è stato il ruolo delle piattaforme digitali nel modellare il dibattito pubblico e le implicazioni che questo ha per la libertà di espressione. Oggi, infatti, i principali attori del panorama informativo non sono più solo i governi e i media tradizionali, ma anche le grandi aziende tecnologiche, che attraverso algoritmi e sistemi di moderazione dei contenuti influenzano la diffusione delle informazioni. Le nuove tecnologie mostrano il fianco dei cittadini a forme di censura privata o di manipolazione dell’opinione pubblica attraverso meccanismi di profilazione e personalizzazione estrema dei contenuti. Inoltre, tutto ciò si intreccia al tema della privacy e della protezione dei dati personali, con riferimento alle recenti normative internazionali come il GDPR europeo, che cercano di imporre limiti all’uso dei dati da parte delle aziende digitali. Si è poi discusso della necessità di sviluppare un “costituzionalismo digitale”, ovvero un insieme di principi e norme in grado di garantire che le nuove dinamiche del potere tecnologico siano compatibili con i diritti fondamentali dell’individuo. La serata si è conclusa con un dibattito aperto sulle prospettive future del costituzionalismo, sottolineando l’importanza di adattare i principi tradizionali alle trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche in corso, senza compromettere i valori fondamentali di libertà, giustizia e democrazia.

L’Istituto Liberale riceve volentieri i Suoi messaggi.

LIBERALES INSTITUT

Hochstrasse 38

8044 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Riceverà circa una volta al mese informazioni sulle pubblicazioni e gli eventi più recenti