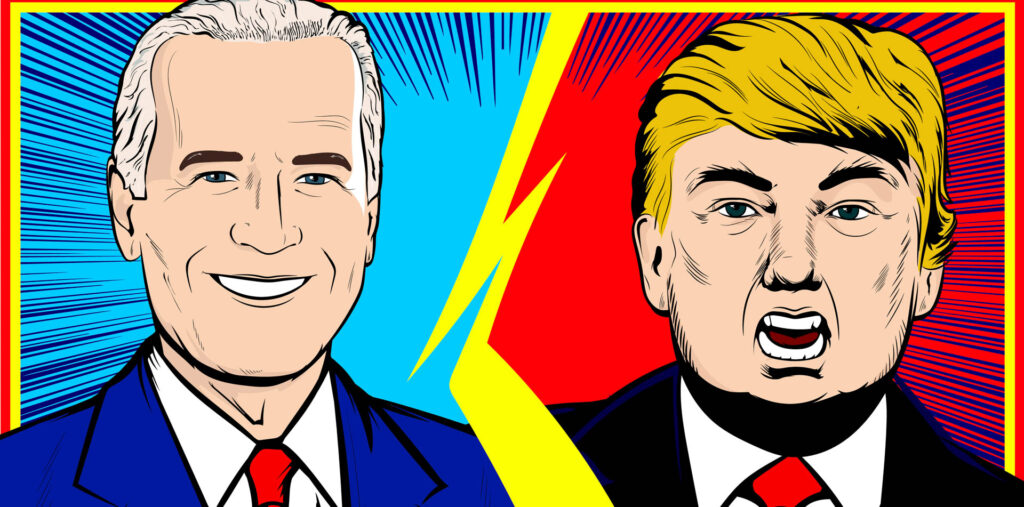

Il successo di Donald Trump alle elezioni statunitensi ha gettato nello sconforto larga parte dell’intellighenzia americana e no, timorosa che il nuovo presidente possa utilizzare in modo irresponsabile gli ampi poteri concentratisi a Washington. Anche fuori degli Stati Uniti il mondo progressista è terrorizzato dall’emergere di leader ritenuti pericolosi e populisti, “razzisti”, disgregatori delle relazioni sociali, pronti a soffiare sul fuoco degli odi e dei risentimenti.

Quale che sia il giudizio che si esprime su Trump, come su Marine Le Pen oppure su Beppe Grillo, a questo punto bisognerebbe però chiedersi se sia stato saggio trasformare un’entità relativamente poco invasiva sul piano delle relazioni economiche e sociali — lo Stato di un secolo e mezzo fa — nel Leviatano che oggi conosciamo: anche ricordando quale è stato il ruolo giocato dalla cultura progressista nel legittimare il trionfo del welfare State, all’interno, e del warfare State, all’estero.

D’altra parte, in America non sono stati forse i campioni della sinistra (da Roosevelt a Kennedy, da Johnson a Obama) a dilatare sempre più i poteri pubblici e a dare vita al Big Government che oggi conosciamo? Non c’è dubbio che i fautori di una politica internazionale sempre più attiva — al fine di esportare nel mondo la democrazia — e di uno Stato sociale sempre più presente nella vita economica — volto a ridurre le diseguaglianze — avevano immaginato che il potere statale fosse destinato a restare per sempre nelle mani dei “buoni”: di quanti erano buoni ai loro occhi.1 Adesso devono però prendere atto che tutto questo non è stato molto razionale né prudente.

Quando Ronald Reagan tenne il suo primo discorso d’insediamento sottolineò come quel momento fosse al tempo stesso solenne e ordinario: ”in the history of our Nation, it is a commonplace occurrence”. Reagan enfatizzò non soltanto che la democrazia americana era capace di vedere vincitori e sconfitti senza che questo causasse conflitti all’ultimo sangue, ma intendeva ugualmente evidenziare come questo tratto prosaico della vita politica statunitense fosse legato al fatto che — per la maggior parte dei suoi concittadini — l’esistenza sarebbe proseguita più o meno come prima. In effetti, entro una società liberale l’esito di un voto può sconvolgere, in un senso o nell’altro, l’ordinario svilupparsi della vita dei cittadini.

In realtà, bisogna però riconoscere come Reagan parlasse di un’America che non c’era più da tempo. Già all’inizio degli anni Ottanta, in effetti, scegliere l’uno o l’altro candidato significava spingere l’America in direzioni molto diverse e questo perché da vari decenni, a Washington, si era concentrato un potere vastissimo. Nel corso del Novecento la società politica statunitense si è progressivamente avvicinata a quella europea, dominata da ogni genere di statalismo: più o meno socialista, conservatore, protezionista, tecnocratico.

Quanti in Occidente hanno creduto in uno Stato legittimato a sconfiggere le crisi economiche, regolare i mercati, eliminare le dittature, educare il popolo e ridurre le diseguaglianze hanno costruito un dominio politico sempre più tentacolare. Trump ora, come qualche altro leader anti-establishment forse tra pochi mesi, non spaventerebbe tanto i commentatori progressisti se lo Stato non avesse così incrementato il proprio controllo sulla società.

Nell’Ottocento il nazionalismo ha spazzato via i diritti delle realtà locali e, nel secolo successivo, la centralizzazione del potere è stata poi sfruttata da una cultura dirigista e benevolente, determinata a utilizzare lo Stato per risolvere ogni problema. L’esperienza americana è in tal senso paradigmatica, dal momento che la centralizzazione del diciannovesimo secolo (favorita da quel presidenzialismo che tanto differenzia il federalismo statunitense da quello elvetico) ha reso più facile, nella fase successiva della storia americana, la costruzione di un welfare State sempre più costoso e invadente.

Come ha evidenziato Michael Oakeshott in alcune sue pagine formidabili sul razionalismo politico, la cultura politica moderna (di qualsiasi orientamento) è stata dominata da un progetto “costruttivista” orientato a tradurre in realtà ogni sorta di progetto e utopia. La prassi politica è diventata, sotto certi aspetti, un’attività volta ad adattare l’universo sociale agli schemi di questo o quel manifesto, piano e manuale.2 E l’esito di tutto questo fu, un po’ ovunque, una crescente espansione dei poteri pubblici.

In questo senso, non vi è dubbio che quando Reagan il 20 gennaio del 1981 pronunciò quelle parole l’America era già dominata da uno Stato onnipresente e quell’elezione non fu per nulla un fatto ordinario. La scelta di un nuovo presidente ha ogni volta un impatto enorme sulla società americana e l’ebbe anche in quel caso: basti ricordare come Reagan abbia provato (con alterni risultati) a ridurre le competenze federali e rilegittimare i valori della proprietà e del mercato. Sotto taluni aspetti, egli provò a invertire una tendenza, ma lo fece entro un contesto e utilizzando strumenti che denotavano quanto la Old Republic jeffersoniana fosse ormai lontana.

Alla luce di tutto questo, anche quanti in Occidente si collocano “a sinistra” dovrebbero valutare — pure entro il loro quadro di valori — tutti gli inconvenienti di un potere statale tanto esteso. E se spesso si accusano i liberali di essere prigionieri di utopie irrealizzabili e di essere dominati da un ottimismo ingiustificato, oggi in realtà dobbiamo constatare che chi ha ampliato i poteri governativi sembra non avere compreso che essi, un giorno, sarebbero potuti finire nelle mani di soggetti assai spregiudicati. In questo senso, lo statalismo illiberale appare assai irresponsabile, nel momento in cui costruisce una concentrazione di potere governativo che attira a sé ogni avventuriero e non è in grado di costruire alcuna barriera (né contrappeso) per evitare che di quella forza si abusi.

Sotto questo punto di vista, il liberalismo appare assai più realista per il suo prediligere istituzioni a potere diffuso, anche grazie alla valorizzazione dell’autogoverno locale, e per il suo malsopportare che ambiti cruciali della vita sociale — dalla sanità all’istruzione, dalla moneta alla previdenza — siano egemonizzati dall’élite politica.

Nel caso specifico della nuova presidenza americana, per giunta, è evidente che nel 2017 non vi sarebbe motivo di temere alcuna chiusura dei mercati globali, né l’alzarsi di barriere doganali tra Cina e Stati Uniti, se la proprietà fosse stata meglio tutelata e se non fosse mai stato messo in discussione il fondamentale diritto a vendere e comprare, a intraprendere e investire. In fondo, il nuovo protezionismo che si profila all’orizzonte è stato reso possibile da un crescente indebolimento della proprietà privata: ormai sempre più tassata, regolata, espropriata.3

Davvero non sappiamo se Trump farà danni e quanti ne farà, ma ci porremmo in termini molto diversi tale domanda se gli americani fossero rimasti fedeli alle istituzioni delle origini e non avessero sposato quella ideologia novecentesca che ha consegnato così tante competenze nelle mani di così poche persone.

(Una precedente e più breve versione di questo articolo è uscita sul Corriere del Ticino in data 23 dicembre 2016.)

1. [Sul tema un volume di grande interesse è: Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford, Oxford University Press, 1987.]↩

2. [Michael Oakeshott, Razionalismo in politica, Torino, IBL Libri, 2013 (1962).]↩

3. [Sulle ragioni che, invece, militano a favore della proprietà mi permetto di rinviare a: Carlo Lottieri, In difesa della proprietà. Le virtù di un’istituzione che tutela la libertà, Udine, ImpresaLavoro, 2016.]↩

Tags:

Resti sempre aggiornato sulle ultime novità

Riceva informazioni sulle pubblicazioni e sugli eventi più attuali circa una volta al mese.

L’Istituto Liberale riceve volentieri i Suoi messaggi.

LIBERALES INSTITUT

Hochstrasse 38

8044 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 364 16 66

institut@libinst.ch

INSTITUT LIBÉRAL

Boulevard de Grancy 19

1006 Lausanne, Suisse

Tel.: +41 (0)21 510 32 00

liberal@libinst.ch

ISTITUTO LIBERALE

Via Nassa 60

6900 Lugano, Svizzera

Tel.: +41 (0)91 210 27 90

liberale@libinst.ch

Riceverà circa una volta al mese informazioni sulle pubblicazioni e gli eventi più recenti